上月下旬至本月初(2022年11月24日至12月3日),西九文化區戲曲中心(下稱西九)一連10晚公演「小劇場粵劇獨腳戲」《修羅殿》(以下簡稱「獨腳戲」《修羅殿》),由羅家英編劇、導演、主演;西九文化區管理局表演藝術主管(戲曲)鍾珍珍擔任監製、聯合導演及劇本整理。節目由西九製作。筆者看了首、尾兩場。

羅家英在首場謝幕時提出,台灣的吳興國、上海的張軍分別有京劇、崑劇獨腳戲,為甚麼粵劇不可以有呢?獨腳戲(也稱獨角戲)除了一個演員獨力演出外,還有其他藝術特徵。筆者觀察到,「獨腳戲」《修羅殿》不是現時廣泛認知中的獨腳戲。這齣戲的敘事手法和表現形式都有需要放在獨腳戲這種藝術形式的脈絡下商榷。本文以西九製作的《修羅殿》為討論焦點,參考京劇演員吳興國和崑劇演員張軍的獨腳戲,以及一些現代劇場的獨腳戲作品,討論西九製作的《修羅殿》,希望為粵劇獨腳戲的進路帶來啟示。

討論敘事手法

「獨腳戲」《修羅殿》改編自羅家英所編的大型粵劇《修羅殿》,節目由康樂及文化事務處主辦,在2021年假香港文化中心大劇院首演。[1]大型粵劇《修羅殿》的情節不是原創的,是根據黑澤明執導的日本電影《羅生門》(1950首映)改編而成。電影《羅生門》也是改編作品,主要情節源自日本作家芥川龍之介的小說《竹藪中》(1922),故事發生的場景源自芥川龍之介的小說《羅生門》(1915)。電影《羅生門》通過不同涉事人對一宗屍體發現案的不同說法,引發觀者探討人性。影片以倒敘的方式,按照不同的供詞重演案情,卻沒交代哪一份供詞才是真相,在當年來說,是頗為新穎的手法。

逾70年後,羅家英將《羅生門》改編成大型粵劇《修羅殿》公演,基本上是按照電影情節的順序編演,除公差、師爺和群眾外,主要人物計有7個。大型粵劇《修羅殿》把故事背景從日本平安時代晚期(約12世紀)改為中國的明朝末年(16-17世紀),把羅生門(荒廢的城樓)的場景改作修羅殿,角色的身分略作調整,並改用漢化姓名,通過關燈後快速換景然後再亮燈的舞臺操作模仿電影的剪接效果,表現時空轉換。事實上,戲曲舞臺上的時空變換根本不需要依靠舞臺布景更替,只要通過演員的唱念做表,人物上下場已是不同時空。

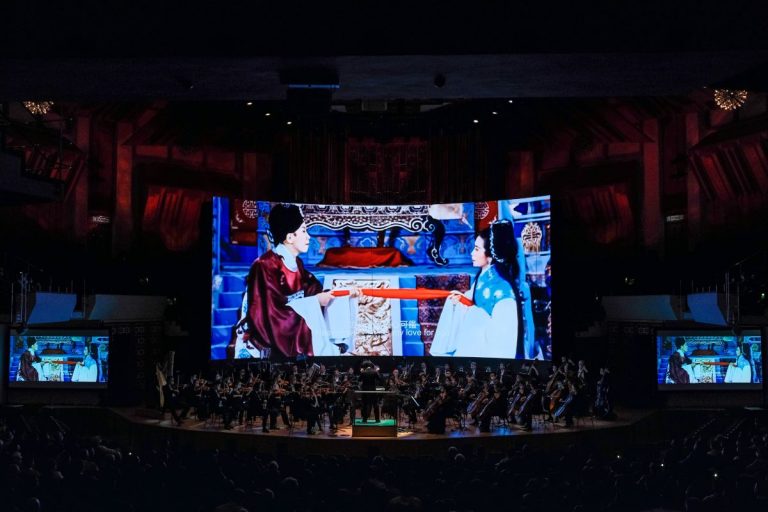

1.5小時(包括15分鐘中場休息)的「獨腳戲」《修羅殿》基本上也是按照電影情節的順序編演,沒有改變電影的敘事策略,實際上是長約3小時(包括15分鐘中場休息)的大型粵劇《修羅殿》的刪節本。「獨腳戲」《修羅殿》沿用大型粵劇《修羅殿》的唱段和說白,都是以對話為主。羅家英一人分飾7個角色,一些演出片段是預先拍攝的,而影片中兩個女角的某些聲音部分分別由兩名女花旦代演。錄影片段在LED屏幕上投影出來,羅家英多次與影像中的對手交流,例如他扮演公子時與投影出來的妻子交流;扮演人妻時與投影出來的丈夫及大盜交流;扮演僧人時與投影出來的農夫交流。

在一些獨腳戲中,演員也會跟劇情中的對手交流,但臺上沒有出現對手的具體形象。這些對手不是魂魄,也不是劇中人憑空臆想出來的,往往是存在於劇中人的記憶中,演員要用極強的想像力與沒有具體形象的對手交流。例如意大利編劇Franca Rame及Dario Fo創作的《只有一個女人》(A Woman Alone,1977首演),以獨腳戲的形式帶出婚內強姦、女性作為獨立個體等議題,透過家庭主婦與對面的新鄰居對話,道出經歷和感受。演員時而扮演被丈夫軟禁在家的女人,時而扮演多個其他角色,跳進跳出,臺上只有一個演員,對手的具體形象不曾出現。[2]筆者因此認為,演員與投影出來的具體對象演對手戲的「獨腳戲」《修羅殿》與典型的獨腳戲迥異其趣。

角色剖白心跡是獨腳戲的主要內容。然而,《修羅殿》裏不同角色在公堂上所說的經歷和感受難辨真假,算不上心跡。筆者認為,若要讓演員在「獨腳戲」《修羅殿》中與影像中的對手演戲,就不適宜安排不同角色的對手戲,而是把同一個角色配對起來,比如影像中的人妻按照供詞來演一段,臺上的演員也扮演人妻與影像交流,可以互相質詢,可以各自有內心爭扎,也可以是雙重自我,最終亦不必揭開真相。這樣可以重新詮釋電影《羅生門》,走出原作的框框,產生新的意義。在愛爾蘭編劇Samuel Beckett的獨腳戲作品《最後的錄音帶》(Krapp’s Last Tape,1958首演)裏,劇中人在他70歲生日的晚上,依循多年的慣例,聽着數十年前錄下的說話,並一如以往用錄音帶記錄過去一年的事,衰老的我與年青的我碰撞,緬懷中夾雜否定,竭力為當下尋找意義。「我」往往是獨腳戲作品的焦點。[3]

羅家英謝幕時提及吳興國和張軍也有獨腳戲。值得注意的是,雖然吳興國和張軍的獨腳戲都是改編作品,但不是按照原本的情節順序編演,敘事方式和主題都有新的構思。吳興國自編、自導、自演的《李爾在此》(2001首演)改編自William Shakespeare的《李爾王》(King Lear,約於1603-06寫成),他沒有把李爾王晚年和他的三個女兒及臣子的故事從頭到尾編演出來,而是把故事拆解,讓不同角色逐一出來獨白,回顧各自的經歷,剖白心跡。吳興國用京劇的不同行當(角色類型)去演9個角色,最後一幕演的角色是吳興國自己。他自我詰問:「我是誰,我是我,我在找我……」。[4]吳興國在〈導演手記〉中說,他就如李爾王般憤怒、瘋狂、驕傲、任性,他必須讓李爾王從他的身體走出來。[5]在整個戲裏,多重的「我」互相檢視。《李爾在此》是吳興國的自我觀照和自我解脫,也是一個人坦誠地面對不同階段和不同面向的自己。張軍演的崑曲《我,哈娒雷特》(2016首演),改編自Shakespeare另一部經典《哈娒雷特》(Hamlet,約於1599-1601寫成),由羅周編劇,李小平導演。《我,哈娒雷特》沒有把王子復仇的故事原原本本地演出來,而是把原著的情節捏碎,通過張軍一人以生、旦、末、丑各種行當,分飾王子、情人、父亡魂、掘墳人等眾多角色,揭示生與死、愛與仇恨的拉力在王子內心的牽扯,也展現了一個人經歷的人生交叉點。[6]《李爾在此》和《我,哈娒雷特》都改變了原著的敘事策略,並對原著重新詮釋。

討論主題思想

「獨腳戲」《修羅殿》一開始就按照電影的情節及其順序編演,直至結尾出現了一段電影沒有的內容。電影尾段,在荒廢的城樓裏忽然傳出嬰兒的哭聲。乞丐剝掉棄嬰身上貴重的衣物,樵夫上前阻止,乞丐揭穿樵夫偷走涉案短刀變賣一事作為反擊,僧人頓時對人性感到絕望,樵夫懺悔並表示願意撫養棄嬰,僧人讓樵夫把嬰兒抱走。此時,連綿大雨驟停,天空放晴。陽光乍現彷彿暗示導演黑澤明對人性的善良寄寓希望,但樵夫的說話究竟是真是假也不得而知。

在「獨腳戲」《修羅殿》裏,乞丐改作商人,樵夫改作農夫,電影的情節依樣搬演,演至農夫懺悔並表示願意撫養棄嬰,沒有採用原本中雨過天清、陽光普照的意象,改為僧人恍然大悟地說:「我明啦!嗰單命案係因,你收養嬰兒係果!(我明白了!那宗命案是因,你收養嬰兒是果!)」然後唱出全劇最後一首曲,曲詞如下:

「五蘊皆空,如虛如幻,拋下迷茫心性,換上清淨空明,細認何謂貪嗔痴,細辨何謂真本性,不生不滅,再拋去六欲七情,禮揖深深拜,恕我犯無明,一顯善心呀,你你你,你讓我痴迷被你誠心點醒。」

在最後一晚的演出中,羅家英還念了佛學經典《般若心經》(下稱《心經》)作結。

「因果」的說法在「獨腳戲」《修羅殿》的尾聲出現,之前不覺有鋪排。僧人剛說着因果,旋即又提及「空」,也就是《心經》的核心思想。曲詞首句「五蘊皆空」,大意是色(色身)、受(感受)、想(思想)、行(行為)、識(意識)這5項組成所謂「我」的根本元素,其實沒有一項是「我」。一切現象的本來面目都是「空」,並非實有。關於「空」的概念,在劇中人唱出之前的情節中也不覺有鋪墊。再者,《心經》開示的佛道,是修行者憑着般若智慧(一種能透徹宇宙真相的智慧)悟得「五蘊皆空」的道理,然而,這首曲結尾說是農夫的善心、誠心點醒了僧人。以佛學概念重新詮釋電影《羅生門》是不錯的意念,但在表述宗教的核心義理時,必須特別考究。不管是獨腳戲還是大型粵劇,若要把「因果」、「空」、「善」等佛學概念作為《修羅殿》的主題,就有需要調整全劇的布局,重新安排情節,以及釐清上述幾種概念的內涵。

討論表現形式

「獨腳戲」《修羅殿》的節目概覽指,這個小劇場製作運用「多媒體的互動」和「現代劇場的手法」。[7]舞臺上安裝了3個LED屏幕,一個比較闊大的置於舞臺最後方(下稱天幕),兩個較窄的置於舞臺較後的左右兩側(下稱側幕)。上文已就羅家英與錄像中自己扮演的角色演對手戲作出討論。這裏討論影像本身。

未開演前,天幕上投影出一尊坐落於石窟中的巨型修羅像,石窟景延展至兩邊的側幕。開場時,天幕上換了一組影像,大雨滂沱,由羅家英扮演的僧人、農夫、乞丐透過技術處理一同在修羅殿裏出現,圍着火堆焙手取暖,然後說起早前發生的一宗屍體發現案。接着是大盜受審,羅家英真人出場,天幕上換了一個公堂的影像,上方是「明鏡高懸」匾額,其下是古代衙門一般都會懸掛的海水朝日圖,兩旁是「肅靜」、「迴避」牌。演到大盜強姦人妻,天幕上有衣物一件接一件地拋出來。及至人妻哀求丈夫不要用蔑視的眼神看她,天幕上出現多雙眼睛。有一些影像集中在人物本身,有時在天幕,有時在側幕,不設背景。到尾聲時,石窟中的修羅像再次投影在天幕上。「獨腳戲」《修羅殿》的影像偏於具象化,直白、淺露。時至今日,舞臺投影已經相當普遍,實驗性不在於運用投影,而在於影像的設計。

十多年前在以色列首演的獨腳戲《奧菲斯在地鐵中》(Orpheus in the Metro,2009首演)已運用影像配合演出。故事講述男子在巴黎地鐵藉着一個遊戲去尋找真愛:假如在車箱窗口捕捉到一個女子的眼神,他就跟着她;假如猜中女子的行程,他就去接觸她。那是一個將偶遇締造成命運的旅程。影像以巴黎地鐵的各種實景作為素材,透過重疊、並置的影像,快速流動的畫面,大特寫鏡頭,黑白與彩色的對比等藝術加工,營造充滿激情、焦急不安的氣氛。[8]

吳興國自編、自導、自演的獨腳戲《蛻變》(2013首演)結合京劇、崑劇、舞蹈與超現實影像,首演時獲愛丁堡藝術節邀請作開幕節目。《蛻變》取材自Franz Kafka的小說《變形記》(The Metamorphosis,1915)。原著講述主角對生活感到厭倦,有一天發現自己變成一隻大蟲,以為可以藉此逃避現實,卻逐漸遭到家人和社會厭棄,最後絕望地死去的超現實經歷。吳興國重新解讀原著,探索生命歷程。Kafka喜歡畫畫,畫作都是黑白的,近似中國的水墨。《蛻變》一開始就用水墨來呈現一個幻想,進入Kafka的世界。影像不斷流動,畫面不斷變化,營造出奇幻迷離的氛圍。[9]

接下來討論換裝的問題。獨腳戲演員往往一人分飾多角,快速換裝是獨腳戲的一個特點,而且很多時就在臺上進行,換裝也可視為演出的一部分。例如香港劇場演員賴恩慈在她自編、自導、自演的獨腳戲《女兒紅》(2011首演)中,一人演10個角色,由小女孩演到婆婆,她在臺上一邊演一邊換裝。[10]戲曲的裝扮普遍比時裝複雜,不過吳興國和張軍演獨腳戲時都會在臺上換裝,做法就是在方便更換的鬚、髮、外衣、披風等作調整,而且不必由底到面,由頭到腳都換。人物的性別、個性主要依靠身段動作、聲音的變化來呈現。

在「獨腳戲」《修羅殿》的演出中,羅家英每每進入後臺換裝,由生轉旦需時頗長,其中一次趁着播放預先錄製的一個片段入後臺換,該段時間臺上就只有錄像而沒有演員在演;另一次是趁着中場休息15分鐘時換。羅家英每次都換全裝。這跟獨腳戲的普遍做法有所不同。

粵劇獨腳戲的進路

京劇、崑劇都有獨腳戲,粵劇當然也可以有獨腳戲。西九製作的《修羅殿》誠然是對粵劇獨腳戲的探索。不過,這齣戲在敘事手法和表現形式方面都與現時廣泛認知中的獨腳戲頗為不同。筆者認為,《修羅殿》節目概覽中「小劇場粵劇獨腳戲」的陳述是有需要斟酌的。除了前文提及的例子,世界各地還有不少獨腳戲作品值得觀摩。

相關文章請參考:

大戲小劇場 : 看羅家英的粵劇獨腳戲《修羅殿》首演

[1] 大型粵劇《修羅殿》詳情參

https://www.lcsd.gov.hk/CE/CulturalService/Programme/tc/chinese_opera/programs_1133.html

[2] 《只有一個女人》演出片段參考

https://www.youtube.com/watch?v=XlFyPqpCcDE

[3] 《最後的錄音帶》演出片段參考

https://www.youtube.com/watch?v=Nuq2ewznbnw

[4] 《李爾在此》演出片段參考

https://www.bilibili.com/video/BV1Zw411d7Qs/

[5] 參當代傳奇劇場網站

http://www.twclt.com/drama_introduction.aspx?ID=e6fe956b-69ab-4e2d-8aba-33e335d1184a&ChapID=be1862ea-f133-42d4-99c1-a8eae831b91f

[6] 《我,哈娒雷特》演出片段參考

https://www.bilibili.com/video/BV1GA411A7ER/

[7] 參西九戲曲中心網站《修羅殿》概覽

https://www.westkowloon.hk/tc/theasurajudgement#overview

[8] 《奧菲斯在地鐵中》演出片段參考

https://www.youtube.com/watch?v=GC-zhIuDroI

[9] 《蛻變》影像參考

https://www.youtube.com/watch?v=IZrHQtmG4OU;

https://www.youtube.com/watch?v=ldF9KKG_SGw

[10] 《女兒紅》演出片段參考

https://www.youtube.com/watch?v=s8BxZqAteMo